VPP(バーチャルパワープラント・仮想発電所)について、皆さんはどのくらい知っていますか?

例えば 「再エネ設備(太陽光、蓄電池、EVなど)をバーチャルにつないで運用する仕組み」という説明を聞いたことがあるかもしれません。

でも「それって何のために必要なの?」「日常生活や会社にとってどう役に立つの?」

と、さらに疑問が浮かんだ方も多いのではないでしょうか?

VPPが実現すれば、電気代が安くなったり、自家発電の収益が増えるといった声も聞かれます。

しかし本当にそうなるのでしょうか?

VPPは、脱炭素化やエネルギーの安定供給が重要になる、これから先、何十年にわたる未来社会においてとても重要な考え方です。

その一方で、日本では制度や有効な使い道がまだ十分に根付いておらず、実態が“ぼやっと”とした印象を持ってしまいがちなのも事実です。

この記事では、VPPの本質とは何か、電気代がおトクになるのか、日本の現時点での課題を具体的に整理して解説します。

VPPがなぜこれから注目されるのか、そして将来、あなたの暮らしや働く会社にもどう関わるのか—その全体像を、ぜひここで押さえておきましょう。

VPPとは?「発電所」ではない“電気の調整係”

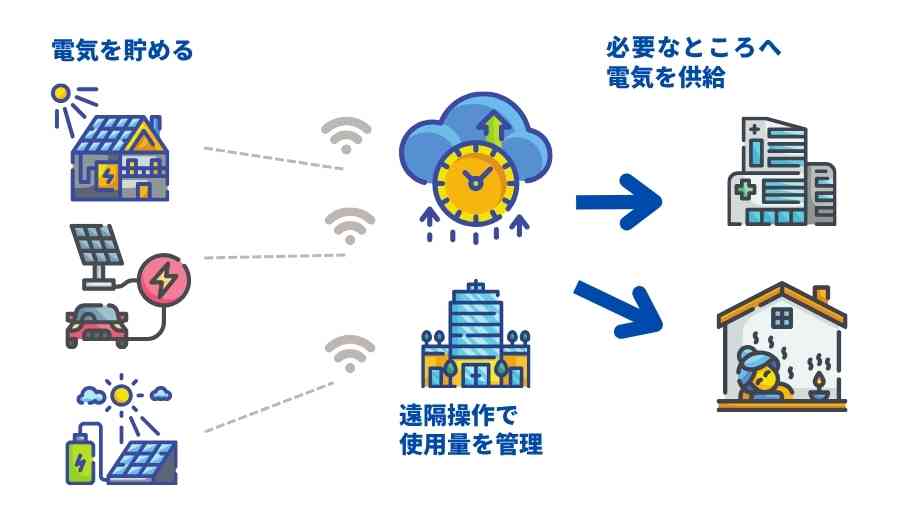

VPPとは、再エネ設備をまとめて制御・調整するための仕組みです。

具体的には、電力会社や事業者が、家庭の太陽光発電や蓄電池、EVなどを通信技術で遠隔管理し、需給バランスに応じて動かします。

そのためVPPは、「複数の再エネ設備をネットワークでつなぎ、まるでひとつの大きな発電所のように機能させる仕組み」と説明されることがよくあります。

さらに具体的に解説していきましょう。

たとえば工場が同時に稼働する平日昼間は電気の使用が多くなります。これを「電力ピーク」と呼びます。このような時間帯でも電気が足りなくならないように、これまでは火力発電を使って発電し、電気を必要な工場に回していました。

しかし、今後VPPを使うことで、家庭の太陽光と蓄電池、マンションの燃料電池、企業の自家発電設備などに貯めていた再生可能エネルギーでつくられた電気を活用できるようになり、火力発電に頼る必要がなくなります。

Power Plant・パワープラントは日本語では「発電所」という意味ですが、VPPは実は、発電所のように電気をゼロから作り出しているわけではありません。VPPとは「電気を生む装置」ではなく、「電気の使い方を賢く調整するシステム」と言えるでしょう。

合わせて読みたい記事:脱炭素社会とは? 簡単・分かりやすい用語解説|地球環境をどう守る?

VPPの日本における普及状況

再生可能エネルギーを効率的に活用し、環境にも貢献できるとされるVPPですが、2025年現在、日本の一般家庭ではほとんど導入が進んでいません。また企業においても、本格的に運用している例は一部に限られ、海外でもまだ普及率は高くありません。VPPは、いまだに「未来の構想」といえる段階にあります。

VPPは日本の一般家庭に普及していない

日本では2016年から2022年にかけて、経済産業省が主導する「VPP実証事業」が行われました。

これは、家庭の太陽光発電や蓄電池、電気自動車(EV)などをインターネットでつなぎ、需給バランスの調整にどれほど活用できるかを検証する取り組みで、参加世帯数は数千~1万件程度と推計されています。

現在でも、伊藤忠商事が販売するAI制御型蓄電池「スマートスターL」など、VPP対応機器の導入が始まっていますが、実際に家庭レベルでVPPに接続して運用している例は、ごく一部にとどまっています。

参照1:令和2年度 バーチャルパワープラント構築実証事業

参照2:https://www.itcenex.com/ja/business/detail/smartstar/

合わせて読みたい記事:【最新】日本の発電方法ランキング・再生可能エネルギーの普及はどれくらい?

VPPの企業導入は少しずつ進んでいる

一方で、企業におけるVPPの導入は、少しずつ前進しています。

とくに注目されているのが、BCP(事業継続計画)対策の一環としての導入です。BCPとは、災害や停電といった非常時にも、企業ができるだけ早く事業を再開・継続できるように備えておくための計画です。

企業が持っている蓄電池や自家発電設備は、もともと非常用電源として設置されるケースが多いですが、VPPに参加すれば、このような電力設備を非常時だけでなく、日常の電力需給の調整にも使うことができます。

そのため、病院や物流拠点など、停電時にも業務継続が求められる施設では、BCP(事業継続計画)対策の一環として、VPPに対応した蓄電池や制御システムを導入する動きが広がりつつあります。

合わせて読みたい記事:太陽光パネルの義務化はなぜ?東京以外も?脱炭素への貢献度を解説

VPPを使うと電気代が安くなるのか?

「VPPを使えば、電気代はもっと安くなるの?」皆さん、そこが一番知りたいのではないでしょうか?

この問いの答えですが、仕組み上は節約につながる可能性がありますが、実際にはまだその効果をはっきり感じられる家庭は少ないというのが現状です。

理由を2段階に分けて詳しく解説します。

VPPと電気代の関係

家庭の太陽光発電システムでは、発電した電気を家で使う「自家消費」と、余った電気を売る「売電」の2つの活用方法があります。

売電は、設置から10年間はFIT(固定価格買取制度)により高めの価格で電気を買い取ってもらえますが、10年を過ぎると価格が一気に下がるため、「せっかく発電しても、売るメリットが少ない」と一般的には言われています。

そこで活躍するのが、VPPに参加して電気の使い方をコントロールする方法です。

たとえば、家庭の蓄電池をVPPを通じて外部から制御できるようにしておけば、電力を多く使う時間帯に合わせて、貯めていた電気を送ることができます。

お客様

お客様真夏の昼間になど、エアコンの使用が一気に増える前のタイミングに合わせて、電気を送るのね

このように電気の需要が高まりそうなタイミングに協力することで、その貢献度に応じた報酬がもらえるという仕組みです。

また、EV(電気自動車)や家庭用燃料電池(エネファーム)といった設備を持っている家庭であれば、余った電気を高い価値のあるタイミングで売れるようになったり、調整に協力した分の報酬が増えたりと、電気代の節約に加えて“プラスの収入”を得る可能性が広がります。

合わせて読みたい記事:【2024年版】太陽光の売電が始まらない時はどうする?自家消費がお得!

合わせて読みたい記事:【2025】卒FITとは?太陽光発電を今から設置してもお得な理由

VPPの報酬の実情

「電力を提供すれば報酬がもらえる」というのがVPPの仕組みですが、2025年時点では、家庭向けにどのくらいの金額が得られるのか、はっきりしたデータはほとんど出ていません。

なぜなら家庭用のVPPがまだ実験的導入の段階であり、一般化されていないためです。

蓄電池を1日1〜2時間使ったとして、月に数百円〜1,000円程度の報酬が得られるという試算はあります。ただしこれは、電気の使い方や地域、季節、契約内容などによって大きく変わります。

また、報酬の計算方法や価格水準も事業者によって異なり、市場価格に連動して変動します。

このように、「報酬が出る」仕組みはあるものの、まだ家庭用VPPは“実験段階に近い存在”であり、あくまで将来の可能性として注目されている段階といえるでしょう。

合わせて読みたい記事:スマートハウスはメリットあり!太陽光発電と合わせた住宅設計を紹介

VPPの設置前に必要な投資

一般家庭でVPPに参加したいと思った場合、まず以下の設備・システムを導入する必要があります。

- 太陽光発電と蓄電池を設置

- スマートメーター、HEMSを設置

- VPP事業者との契約 (東京電力、エネチェンジなど)

- VPP事業者が遠隔操作をするためのソフトウェア連携

2025年から東京都で新築住宅に太陽光パネルの設置が義務づけられるなど、再エネ機器の普及は少しずつ進んでいます。蓄電池やVPP用の通信環境までそろっている家庭は、まだまだ少なく、未来の選択肢にとどまっているのが現状です

合わせて読みたい記事:太陽光パネルにはHEMS(ヘムス)がおすすめ|電気の自動最適化

VPPの課題とこれから

では、この先10年、20年でVPPはどう発展していくのでしょうか。現在抱える課題を踏まえつつ、今後の見通しを整理してみました。

① VPPに参画するプレイヤーの拡大に期待

VPP事業では、家庭や企業の再エネ設備をまとめて制御する「アグリゲーター」と呼ばれる存在が必要です。

現在、日本では大手電力会社や商社などがこのアグリゲーターとしての業務を行っています。

- 伊藤忠商事(蓄電池「スマートスターL」で家庭用VPPに対応)

- 東京電力パワーグリッド(企業・家庭の制御)

- NTTスマイルエナジー(HEMSを通じた家庭向け制御)

- 京セラ、ネクストエナジー(太陽光や蓄電池メーカー兼VPP事業者)

これには、これまでのVPP実証事業が経済産業省の主導で進められ、大手企業が中心となって参加していたことが背景にあります。また、VPPに必要なシステム構築やリアルタイム制御のノウハウ、法律や制度への対応力など、高い技術や資本力が求められるため、新規企業が容易に参入できる領域ではないのが現実です。

しかし、海外ではドイツのsonnen(ゾネン)社のように家庭用蓄電池とアプリをパッケージ販売し、自動でVPPに参加できる仕組みを構築している事例もあります。

近年では、ENECHANGE(エネチェンジ)やLooop(ループ)、Eneres(エナリス)など、再エネ分野のスタートアップ企業もVPPに取り組み始めています。

合わせて読みたい記事:グリーントランスフォーメーション(GX)事例|日本と海外の最新取り組みを紹介

②FIP制度の登場

2022年から始まったFIP制度(Feed-in Premium/フィードイン・プレミアム)によって、再エネを単に「売る」だけでなく「どう調整するか」がさらに重要視されるようになりました。FIP制度はFIT制度が固定価格で電力を買い取るのに対し、卸電力市場内の卸価格で電力を販売します。ただし、販売価格で販売者が不利にならないように「プレミアム」といわれる補助が上乗せで支払われます。

現在FIP制度を利用しているのは企業だけであり、一般家庭では利用できる制度ではありませんが、特に、電力の価格が市場連動になることで、電力需給のタイミングに合わせた調整力(使う・貯める・送る)の価値が高まり、VPPのような「制御できる仕組み」への期待が一層高まっています。

合わせて読みたい記事:ネイチャーポジティブの国内・海外取り組み事例6選

③ 電気の地産地消・地域マイクログリッド

近年、経済産業省は「地域マイクログリッド構築支援事業」に力を入れています。これは、地域内で完結する小さな電力網(マイクログリッド)をつくり、再エネを地産地消する取り組みです。災害時などに孤立しても最低限の電力を確保できる「自立分散型エネルギーシステム」として注目されています。

ここでもVPPの技術が活かされます。太陽光発電や蓄電池、EVなどを地域全体でつなぎ、一つの“仮想発電所”として制御・調整することで、停電時にも柔軟な電力運用が可能になります。実際、離島や山間部などでは、すでにマイクログリッド×VPPの組み合わせによる実証実験が進んでいます。

まとめ:VPPの可能性に、これからどう向き合う?

VPPは、電気を「つくる」だけでなく「どう使うか」を問う仕組みです。安定供給と脱炭素、両方を実現する未来の電力ネットワークとして注目されながらも、現状では、制度やシステムが確立していません。

だからこそ今後、どのような制度やビジネスが整備されるか—その動きに注目していく必要があります。

私たち「地球未来図」では、再エネの知識をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に行動に移すための選択肢も紹介しています。

運営元のレオフォースは、太陽光発電を生活に取り入れる人を増やすために、ピタエネという太陽光発電設置の相談や代理店サービスも展開しています。

「環境のために、まず何か始めたい」

そんな方は、ぜひこちらの特集【ピタエネのひみつ】もご覧ください。

※本記事は「ピタエネ」を紹介するPRコンテンツを含みます。